未來教育,智慧先行。為加快建設教育高地、打造“未來教育”標桿,溫州以國家級“智慧教育示范區”創建為契機,相繼出臺《溫州市創建國家“智慧教育示范區”實施方案》《溫州市教育“數字大腦”建設實施方案(2020—2025 年)》等系列文件,加快建設智慧教育生態體系,推動教育全面變革。

一、背景介紹

近年來,教育改革呈現信息技術與教育教學加速融合的趨勢。在信息技術的普及以及數字社會的背景下,面對當前職業教育教學過程中出現的人才培養與產業企業崗位需求之間的矛盾,溫州市財稅會計學校立足長遠,借助溫州市教育“數字大腦”方案,以創建智慧校園2.0示范校為抓手,打造“信息化+職業教育”四大共享的“共享會計工場”項目,實現信息技術與職業教育深度融合,達成以學習者為中心的全新教育生態,推進教育信息化從“融合應用”向“創新發展”高階演進。

二、問題診斷

(一)問題提出

1.課程內容與快速變化的崗位內容不能快速匹配:近年來,經濟發展變化不斷,國家和各地方政府陸續出臺的相關政策更新迭代速度較快,而學校教材卻難以實時更新,課程內容相對滯后,無法跟上時代變化的腳步,使得中職學校培養的人才無法滿足企業智能型財稅人才的需求。

2.資源建設與企業行業不能快速融合:職業學校專業課程資源建設局限性強,實訓內容仍然圍繞著傳統工業企業的手工記賬,資源建設還是以“學會賬務處理”為主線,題庫大多數都是由從未有過實踐上崗經驗的一線專業老師生成,使得資源庫建設遠遠落后于企業行業發展,特別是與新業態不相符合。

3.人才培養與不斷調整的行業需求不能快速適應:傳統教學理念落后,普遍以講授法為主,未整合相關實戰化、智慧化的教學場所,缺乏專業方面實際操作的應用能力,從而難以獲得能力發展與技能提升。而專業課程僅基于知識本位,缺失職業特色,教學過程缺失真實情境,學生無法沉浸式學習。這樣“為準則而學,為規范而做”,使得學生不善于學習,不能夠變通,難以適應知識、技術迭代更新的經濟社會發展。

4.技能評價與大數據、數字化要求不能快速響應:傳統職業教育下評價方法單一,以會計實踐教學為例,校內考核基本以提交的記賬憑證、賬簿、報表等是否完成和結果是否正確來評定成績,或者以試卷方式考核。這種以最終實驗的結果或考試成績作為評價實踐學習效果的方法,無法考核學生在信息化環境下的會計操作能力、自主學習能力、團隊合作能力,不符合“大智移云”下智能財稅人才的培養。

(二)問題診斷

產生上述問題的根本原因在于傳統教育的信息化建設不適用于新時代智慧教育的發展要求以及新形勢下的實際教育管理、教學應用無法適應快速發展的教學技術,造成校企行三方以及教學技術開發和實際應用之間的割裂。傳統課程體系無法培養“知識融合、能力耦合、素養綜合”的現代財稅產業復合型人才。多主體、寬口徑的育人模式及校企學徒制培養過程中,需要以強有力的數字教學技術平臺,產教融合與校企合作機制,聯合推進人才培養改革。

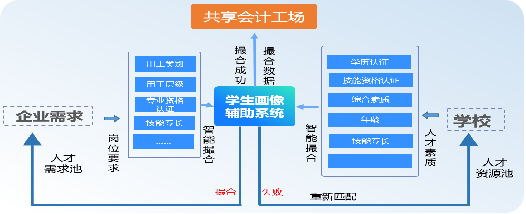

基于上述問題,溫州市財稅會計學校以《溫州市教育“數字大腦”建設實施方案(2020—2025年)》中的“以促進學生全面發展和個性化發展為核心,以信息化為引領,構建以學習者為中心的教育生態”為基本原則,以“共享會計工場”為載體,推動學校、學生、企業三方之間的互動交流,完善校企雙主體育人機制,進一步創新產教融合下專業教學的管理方式。如圖1所示。

圖一:共享會計工場架構圖

三、系統構建與應用

(一)構建雙主體育人機制

溫州市財稅會計學校基于“共享會計工場”項目,創新智能時代財稅類專業人才產教融合培養模式,初步實現

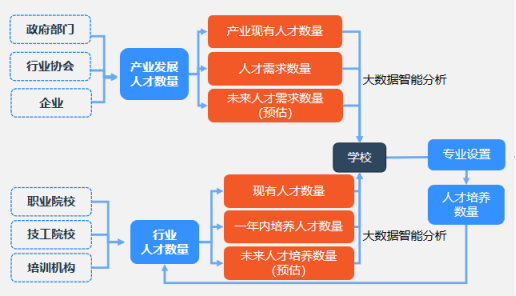

“崗課賽證”融合育人,為財稅人才培養模式革新找到突破口。依據財稅類專業的人才培養方案,對接當前財稅相關崗位的人才需求,立足智能化財稅的新趨勢,創新地將“崗課賽證”內容進行解構與融合,整合形成教學項目。根據行動導向,再將教學項目分為若干項難度遞進的教學任務,并以“共享會計工場”為載體,實現“真數據實算、真業務實操、真崗位實踐”。如圖2所示

圖2 雙主體育人模式

(二)建立多維度評價體系

通過數智中心收集大數據將學生個人信息、學業發展、綜合素質、能力圖譜相結合,通過多元評價模塊,形成學生畫像,構建學生評價體系,聚焦評價核心指標,全面呈現學生優勢技能、綜合發展指數。破除“唯分數”評價的弊端,落實個性化教與學,分析未來可就業崗位與預警,并實現全平臺共享,為企業尋求對口人才提供數據。

(三)構建信息技術與教學融合的應用場景

場景一:智慧學習應用場景

課堂教學是由教師、學生、教學內容、教學媒體四個要素構成,學生是其中的主體,要由知識灌輸對象、外部刺激的被動接受者轉變為信息加工的主體、知識意義的主動構建者。此平臺構建了智慧學習場景,并在線上導入了優質學習資源供全校學生使用,實現學科課堂教學中的信息技術與教學的深度融合。

智慧直播:為了達成以學習者為中心的全新教育生態,平臺添加了“智慧直播”功能,該功能可以實現學校教室和企業場景時空互通,企業匠師帶領在校學生親歷企業實際操作全過程,并進行現場連線對話互動,讓企業匠師直接為在校學生答疑解惑,實現職業教育“一生雙師”。

線上資源:平臺中擁有政策周報、匠師課堂、智能財稅、在線考核等豐厚的資源內容,教師引導學生通過平臺檢索涉稅政策,收集形成周報進行內容研學,打破中職教材“用過去的知識教現在的學生去解決將來的事情”的不足,養成及時關注最新稅收政策的習慣。學生還可通過“財商測試”檢驗自身的崗位素養;通過“在線考核”功能對標行業、企業檢驗標準與1+X考證要求。以賽促教、以賽促學,彰顯“崗課賽證”教學模式的魅力,拓展中職學生崗位職業能力。

圖3 智慧學習環境與優質學習資源

場景二:產教融合應用場景

職業教育的基本特征是區域及學校特色、專業、生源等方面的多樣性。這種多樣性有效彌補了普通教育和高等教育所無法完全滿足的區域產業發展需求。所以,我們必須充分發揮中等職業教育在區域經濟社會發展中的基礎性作用。本項目深入產教深度融合,在人才培養模式、三教改革、校企合作課程開發上緊緊圍繞“共享會計工場”,實現“情境、實境、職境”三境育人,構建全要素、多維度、高效益的智能化育人模式。

圖四:產教協調、數據對接

實踐工場:為了讓學生能夠更加真實地感受會計的實際工作內容,平臺打造了專門服務企業、對接人才的應用模塊—“實踐工場”。學生可以在上面通過接觸企業實際業務(包括代理記賬、納稅申報等),將知識技能轉化為服務企業的能力,實現“真實學習、真實成長、真實服務”,從而培養適應小微企業需求的財稅應用型人才。目前我校已經與四家會計師事務所合作,為一個行業協會服務,并承擔了多家企業的代理記賬。

四、成效與成果

基于“共享會計工場”,開展財稅專業人才產教融合培養模式,初步實現商科實踐項目化落地,服務地方經濟發展,師生多元化協同發展等成效。

(一)創新商科技能教學項目化落地新模式

18個典型工作域,91個典型業務,從企業成立到破產清算,聯動智慧教學手段,依托“共享會計工場”項目,以“真數據實算,真業務實操,真崗位實踐”促進學生沉浸式學習。傳統專業教學轉為真實崗位教學,實現商科技能教學項目化實踐成功落地。

(二)打造財會專業服務地方經濟發展新樣態

RPA財務機器人和實踐工場,不僅讓學生提升了技能水平,學生還可以通過為機器人編制程序讓其為不同類型的企業進行記賬服務,既提升了學生實踐業務處理的效率,又實現財稅智能化時代的社會服務新樣態。我校發揮職業教育優勢,通過代理記賬、講座、技能培訓等服務于小微企業和鄉村振興,降低企業運行成本,助力共富。

(三)開拓師生多元化協同發展新途徑

基于“共享會計工場”,教師團隊通過項目化教學實踐,特別是一課多師,促進了“核心互補式”教學團隊中的每位教師共同成長。老師們將自己的理論水平與實踐緊密結合,成為“上了講臺能當老師、進了企業能做財務”,富于“工匠精神”和創新能力的新一代教師。“共享會計工場”豐富的教學資源和智能教學手段讓學生綜合素養全面提升,學生學業評測結果顯示,學生政策解讀和匯算申報的精準度明顯增長。1+X證書考核的通過率和優秀率均居全國前20%。師生技能大賽摘金奪銀,成績斐然,特別是8月份我校學生拿到了一帶一路金磚國家“智能財稅”項目大賽一等獎,走在了新業態前端。

五、發展計劃

《教育信息化2.0行動計劃》提出了教育信息化發展的三個主要方向分別是應用教育大資源、提升信息技術素養以及實現創新融合發展等。而產教融合信息化發展過程中教育資源的共享、校企聯合培養以及校企創新融合發展等正是“教育信息化2.0”的具體體現。溫州市財稅會計學校將繼續以深化產教融合和智慧教學環境為目標,以服務學生終身可持續發展,服務地方經濟發展為特色,繼續完善“共享會計工場”項目的建設,努力打造一個“理性、開放、溫暖、未來”的財經商貿專業的“數字大腦”。