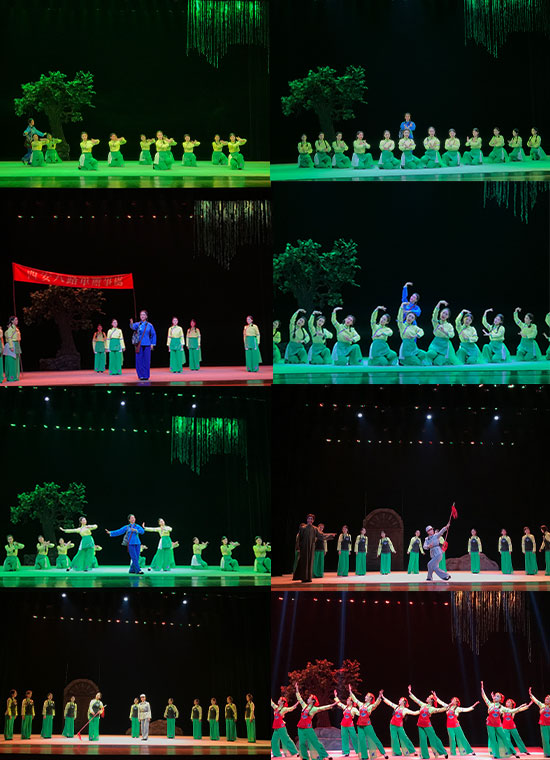

近日,由海寧市文化藝術表演中心(越劇團有限公司)創作并主演的紅色歌舞越劇《養蠶姑娘》完成演出與拍攝,海寧技師學院22表演班學生協同參與。學生們將舞臺與課堂互相結合,一起傳播育人的越劇文化。

《養蠶姑娘》講述了甘露(1920—1987)懷著赤誠之心,只身一人,歷時21個月,輾轉五省,歷盡艱辛,來到延安傳播養蠶技術的故事。她在這個熔爐里成長的同時,也把南方的養蠶技術撒播在這片黃土地上。毛澤東稱她為“我們的養蠶姑娘”,曾與她一起在延安的田方同志稱她為“聲播蠶桑女,名揚花木蘭”。

據史料記載,甘露,原名蔣德良。1920年出生于浙江海寧硤石的一個貧苦家庭。1935年考入浙江省女子蠶業講習所。在蠶業講習所半工半讀的三年里,甘露不僅學到了養蠶育種的技能,還得到了革命啟蒙。

1940年4月,甘露歷經艱辛到達延安。次年7月,她積極響應黨的號召,發揮自己的專業特長,搞蠶桑工作。邊區政府林伯渠主席對她說:“你來了,我們就把邊區的蠶桑工作開展起來吧!”

1945年《解放日報》也曾有專門報道,其中寫道:一個來自江南蠶鄉的姑娘在延安貢獻出青春年華,用專業知識為邊區建設發出光和熱,為支持抗戰增添后方的力量。

演出結束后,同學們表示雖然參與排練、拍攝的任務比較辛苦,但學到了很多課堂上沒有的知識,舞臺的實踐經驗對以后自身學習專業技能起到了積極的促進作用。海寧市文化藝術表演中心(越劇團有限公司)負責人對同學們的表現給予了肯定,同學們表現優異,很快融入了團隊的演出,今后將提供更多的合適的學生舞臺實踐演出機會,豐富同生們舞臺實踐經驗。

越劇進校園,文化進課堂,是海寧技師學院校園文化建設的一個亮點。學院與海寧市文化藝術表演中心(越劇團有限公司)合作教學以來,一批對越劇有興趣的學生活躍在舞臺與課堂之間。在人才培養的過程中,雙方注重學生傳統文化與戲曲技能的互相配合,注重教學與育人的互相培養,豐富校園文化,厚實藝術底蘊。

海寧技師學院表演藝術專業是學院特色專業,近年來表演藝術專業的學生積極參與到地方文化的建設中,服務于地域文化建設的發展和革新。走進社區,走進街道,走進企業,常態化的文藝活動豐富了區域文化;同時學院也將表演藝術人才的培養與建設賦予新的內涵,為浙江建設高質量的文化共同富裕示范區添磚加瓦。(封明浩)