一、項(xiàng)目背景

沿江鎮(zhèn)位于臨海市東南部,靈江西南岸,素有“臨海南大門(mén)”之稱(chēng),鎮(zhèn)域面積87平方公里,下轄30個(gè)行政村,共5.1萬(wàn)人口,其中外來(lái)人口2.1萬(wàn)。沿江鎮(zhèn)先后榮獲“全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)”“國(guó)家級(jí)生態(tài)鎮(zhèn)”“浙江省教育強(qiáng)鎮(zhèn)”“浙江省體育強(qiáng)鎮(zhèn)”“省轉(zhuǎn)型升級(jí)示范鎮(zhèn)”“浙東南樞紐經(jīng)濟(jì)小鎮(zhèn)”“臺(tái)州市文明鎮(zhèn)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

進(jìn)入新時(shí)代以來(lái),“沿江速度”“沿江力度”聞名遐邇。沿江鎮(zhèn)堅(jiān)持“工業(yè)立鎮(zhèn)”,圍繞打造“美麗宜居工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”,“臺(tái)州‘三區(qū)兩市’協(xié)同發(fā)展先行區(qū)”的目標(biāo),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),已形成機(jī)械模具、汽摩配、新型建材、塑料制品、現(xiàn)代物流等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。目前,鎮(zhèn)內(nèi)已基本形成了紅光下岙、石牛外王、水洋三大工業(yè)園區(qū),并正在籌建小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園和物流園區(qū)。2023年,全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收2.9億元;45家規(guī)上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值38.66億元,增長(zhǎng)1.91%;制造業(yè)投資2.43億元,完成進(jìn)度161.85%,完成率位列全市第一;非工業(yè)性投資1.44億元,完成進(jìn)度179.58%,完成率位列全市第二;限上批發(fā)銷(xiāo)售額4.97億元,同比增長(zhǎng)36.20%,增長(zhǎng)位列全市第三。朵納家居、雙馬塑業(yè)位列臨海市2023年度“五十強(qiáng)工業(yè)企業(yè)”。沿江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,急需大量產(chǎn)業(yè)工人。然而,近年來(lái)出現(xiàn)了“用工荒”“招工難”已不只是春節(jié)期間的短期現(xiàn)象,不少地方、部分行業(yè)常年都面臨著招不到人的尷尬境況,作為臨海東南部重鎮(zhèn)的沿江鎮(zhèn)也不例外。

一方面為切實(shí)解決企業(yè)的“用工荒”難題,另一方面也為有效推動(dòng)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)問(wèn)題。沿江鎮(zhèn)成人文化技術(shù)學(xué)校作為當(dāng)?shù)丶幕逃⒊扇私逃⑸鐓^(qū)教育、老年教育等于一體的服務(wù)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的教育培訓(xùn)中心,緊緊圍繞鎮(zhèn)政府中心工作,根據(jù)鎮(zhèn)政府“共富直通車(chē)”工程的實(shí)施要求,堅(jiān)持以支柱產(chǎn)業(yè)用工需求為導(dǎo)向,以提升農(nóng)民職業(yè)技能、增加農(nóng)民收入為目標(biāo),培育與產(chǎn)能相融合的適合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的產(chǎn)業(yè)工人為主軸,積極開(kāi)展農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目自2019年9月啟動(dòng)實(shí)施以來(lái),有重點(diǎn)、有特色、有質(zhì)量地開(kāi)展提升農(nóng)民技術(shù)技能培訓(xùn)活動(dòng)150余場(chǎng),已培訓(xùn)農(nóng)民20000人次以上,其中考取各類(lèi)工種的初級(jí)工近10000人、中級(jí)工3500余人、高級(jí)工300多人,農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)達(dá)10000人以上,推動(dòng)了鎮(zhèn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,促進(jìn)了農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè),取得了良好的社會(huì)效應(yīng),凸顯了培訓(xùn)品牌效應(yīng),為扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)沿江共同富裕示范鎮(zhèn)貢獻(xiàn)了力量。

二、項(xiàng)目主要做法

項(xiàng)目從培訓(xùn)框架設(shè)計(jì)、課程設(shè)置、教學(xué)模式、教師團(tuán)隊(duì)、考核機(jī)制等五個(gè)維度,探索構(gòu)建農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)“五步進(jìn)階式”的實(shí)施的路徑和機(jī)制。

(一)頂層設(shè)計(jì)合理落地的培訓(xùn)框架

2019年上半年,沿江鎮(zhèn)政府印發(fā)了《關(guān)于成立沿江鎮(zhèn)農(nóng)民向新生代產(chǎn)業(yè)工人轉(zhuǎn)移 “共富直通車(chē)”工程領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,將“共富直通車(chē)”工程列為民生重點(diǎn)工程,成立由鎮(zhèn)長(zhǎng)任主任,統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)、宣傳部長(zhǎng)為副主任,鎮(zhèn)文化技術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)、各辦主任、重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立了“黨政統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、成校具體負(fù)責(zé)、企業(yè)村居配合”的“共富直通車(chē)”工程運(yùn)行機(jī)制。沿江鎮(zhèn)成人文化技術(shù)學(xué)校承擔(dān)著促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要任務(wù),按照鎮(zhèn)政府“共富直通車(chē)”工程的實(shí)施要求,大力實(shí)施農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目。

學(xué)校建立了項(xiàng)目培訓(xùn)開(kāi)發(fā)機(jī)制,以及企業(yè)用工需求排查、各行政村農(nóng)民就業(yè)(培養(yǎng))意向調(diào)查機(jī)制。每年專(zhuān)題召開(kāi)企業(yè)用工需求排查會(huì)議,確定企業(yè)的用工意向及要求,由企業(yè)填寫(xiě)企業(yè)用工需求排查表,了解統(tǒng)計(jì)在哪些企業(yè)可設(shè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人培養(yǎng)基地,有多少專(zhuān)業(yè)技術(shù)師傅可帶、愿意帶“徒弟”。同時(shí),積極組織各村書(shū)記、網(wǎng)格員開(kāi)展農(nóng)民就業(yè)(培養(yǎng))意向調(diào)查行動(dòng),挨家挨戶(hù)走訪(fǎng),由農(nóng)民填寫(xiě)《沿江鎮(zhèn)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)(培養(yǎng))意向表》,了解有多少人能參加接受教育培訓(xùn)、就業(yè)安排等。將企業(yè)培訓(xùn)、人才培育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三者有機(jī)結(jié)合起來(lái)。從而制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃,包括課程、師資、對(duì)象、內(nèi)容、教學(xué)、評(píng)價(jià)等內(nèi)容,落實(shí)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)方向、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)推進(jìn)階段性目標(biāo)等,形成了“科學(xué)、精準(zhǔn)、落地”的農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)方案和科學(xué)落地的培訓(xùn)需求的總體框架及人才需求方向。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步明確了農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)的目標(biāo)任務(wù),通過(guò)校企聯(lián)盟著力培訓(xùn)模塑、機(jī)械、建材、物流等崗位職業(yè)適應(yīng)性人才,使鎮(zhèn)部分農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)到模塑、機(jī)械、建材、物流等企業(yè)成為普通操作工人、職業(yè)技術(shù)工人和專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人。確定年培養(yǎng)普通操作工人2500人,職業(yè)技術(shù)工人1500人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人300人。

(二)構(gòu)建“層次—模塊”培訓(xùn)課程體系

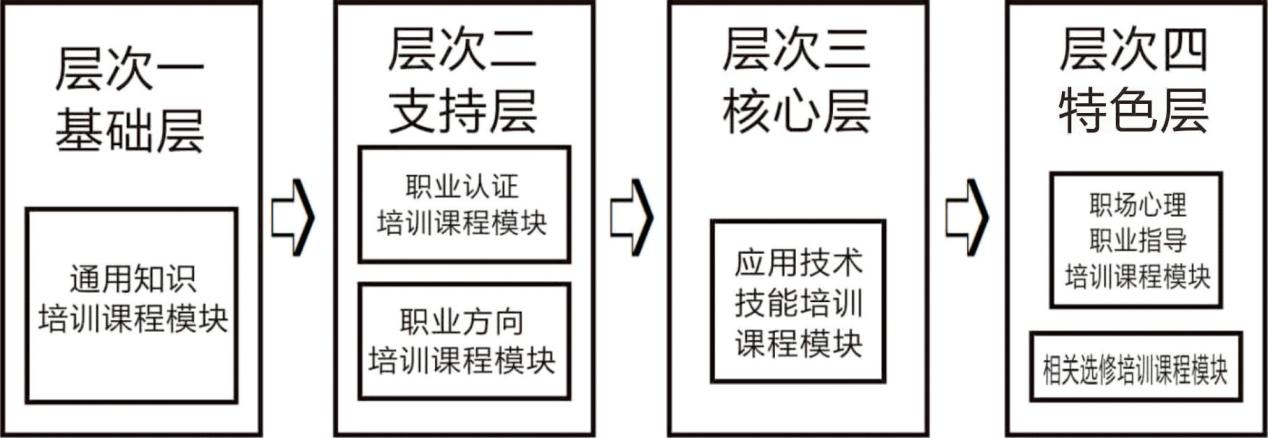

根據(jù)沿江鎮(zhèn)企業(yè)用工需求,學(xué)校按培育普通操作工人、職業(yè)技術(shù)工人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人等三種不同方向,開(kāi)發(fā)職業(yè)適應(yīng)性人才的培訓(xùn)項(xiàng)目,培訓(xùn)課程設(shè)置實(shí)現(xiàn)課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)對(duì)接、教學(xué)過(guò)程與生產(chǎn)過(guò)程精準(zhǔn)對(duì)接、人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接,以一般通識(shí)課程為基礎(chǔ),以職業(yè)適應(yīng)性技術(shù)技能培訓(xùn)為主線(xiàn),同時(shí)關(guān)注學(xué)員綜合素質(zhì)的提高。基于此,構(gòu)建起“層次—模塊”結(jié)構(gòu)的培訓(xùn)課程體系。該體系由基礎(chǔ)層、支持層、核心層、特色層4個(gè)層次和6個(gè)模塊的培訓(xùn)課程組成,見(jiàn)圖1所示。

圖1職業(yè)適應(yīng)性人才培訓(xùn)“層次—模塊”課程體系

各層各模塊均在一般基礎(chǔ)培訓(xùn)課程的基礎(chǔ)上,緊緊圍繞職業(yè)應(yīng)用技術(shù)技能這個(gè)核心,再按核心培訓(xùn)課程的需要逐層服務(wù)于核心,形成一個(gè)圍繞核心環(huán)環(huán)相扣的培訓(xùn)課程總體結(jié)構(gòu)。

基礎(chǔ)層:培訓(xùn)課程設(shè)置以“通用、必備”為原則,主要培訓(xùn)對(duì)象為普通操作工人,對(duì)他們進(jìn)行操作技能基礎(chǔ)、務(wù)工常識(shí)、維權(quán)知識(shí)、法律法規(guī)、公共道德、行為習(xí)慣等方面的引導(dǎo)性知識(shí)培訓(xùn),使其能夠快速進(jìn)入企業(yè)上崗。

支持層:培訓(xùn)課程設(shè)置以“工種、職業(yè)所需”為原則,主要培訓(xùn)對(duì)象為職業(yè)技術(shù)工人,在專(zhuān)業(yè)技術(shù)技能知識(shí)培訓(xùn)課程的基礎(chǔ)上開(kāi)設(shè)職業(yè)訓(xùn)練、工種實(shí)踐等培訓(xùn)課程,強(qiáng)化應(yīng)用能力。為此,支持層中設(shè)計(jì)了旨在保證職業(yè)資格證書(shū)獲取的“職業(yè)考證”模塊及以當(dāng)前職業(yè)崗位需求為依據(jù)進(jìn)行設(shè)置的“職業(yè)方向”模塊。

核心層:培訓(xùn)課程設(shè)置以“技術(shù)技能掌握”為原則,主要培訓(xùn)對(duì)象為專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人,在基礎(chǔ)層和支持層基礎(chǔ)上按照工種職業(yè)崗位共有的基本技術(shù)技能整合而成,強(qiáng)化培訓(xùn)職業(yè)適應(yīng)性人才的應(yīng)用能力、操作技術(shù)技能等。

特色層:培訓(xùn)課程設(shè)置以“延展提升”為原則,包括職場(chǎng)心理和職業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)課程、相關(guān)選修培訓(xùn)課程兩大模塊,主要目的是提升農(nóng)民學(xué)員綜合職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、拓展農(nóng)民學(xué)員的工種崗位職業(yè)適應(yīng)面。

在教學(xué)過(guò)程中,學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)性、邏輯性、精煉性,以保證農(nóng)民學(xué)員在有限時(shí)間內(nèi)學(xué)完課程主要內(nèi)容。

(三)創(chuàng)新精實(shí)化、實(shí)戰(zhàn)式多類(lèi)型的培訓(xùn)教學(xué)模式

精實(shí)化培訓(xùn)是指培訓(xùn)內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)精深、培訓(xùn)過(guò)程的實(shí)踐導(dǎo)向、培訓(xùn)結(jié)果的技能遷移。結(jié)合農(nóng)民的現(xiàn)有文化素質(zhì)、農(nóng)民學(xué)習(xí)特點(diǎn)、企業(yè)用工需求,創(chuàng)新開(kāi)展多種培訓(xùn)模式。

1.短期集中培訓(xùn)模式。以培養(yǎng)普通操作工人為主。利用晚上或周末時(shí)間,沿江鎮(zhèn)成校設(shè)立培訓(xùn)中心,不定期對(duì)有意向成為普通操作工人的對(duì)象進(jìn)行務(wù)工常識(shí)、維權(quán)知識(shí)、法律法規(guī)、公共道德、行為習(xí)慣等方面的引導(dǎo)性培訓(xùn),快速培訓(xùn)普通操作工人,滿(mǎn)足企業(yè)用工需求。

2.“師徒制”培養(yǎng)模式。以培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人為主。沿江鎮(zhèn)成校負(fù)責(zé)聯(lián)系安排,在四大支柱產(chǎn)業(yè)中,分別選定幾家企業(yè)作為專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人培養(yǎng)基地,確定專(zhuān)業(yè)技術(shù)師傅,采用師徒制捆綁培養(yǎng)。在報(bào)名對(duì)象中采取“雙向選擇”的方式進(jìn)行遴選,確定培養(yǎng)對(duì)象。

3.“訂單式”培養(yǎng)模式。根據(jù)企業(yè)用工長(zhǎng)期規(guī)劃需求,提出用工要求,由沿江鎮(zhèn)成校結(jié)合企業(yè)的要求統(tǒng)一負(fù)責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后直接進(jìn)企業(yè)安排就業(yè)。

4.理實(shí)“雙循環(huán)”培訓(xùn)模式。“雙循環(huán)”是指培訓(xùn)過(guò)程中理論與實(shí)踐不斷交替循環(huán)進(jìn)行。以培訓(xùn)職業(yè)技術(shù)工人為主。如學(xué)校在組織培訓(xùn)電工,焊工,車(chē)工,有機(jī)合成工、電纜制造工、沖壓工、有機(jī)合成工、模具工、數(shù)控機(jī)床操作工等過(guò)程中,特別強(qiáng)化實(shí)操演練。課堂理論只有通過(guò)實(shí)踐才能得到更深刻的認(rèn)識(shí)與理解,反過(guò)來(lái)對(duì)理論也是一種提升。而演練則可能提高參訓(xùn)人員的上崗快速適應(yīng)能力,大大提升學(xué)員上崗后的整體技能水平和實(shí)踐能力。

(四)打造高水平精英式的培訓(xùn)教師團(tuán)隊(duì)

沿江鎮(zhèn)成校現(xiàn)有教職工6人,高級(jí)職稱(chēng)3人,中級(jí)職稱(chēng)1人。兼職教師14人。為了更好適應(yīng)培訓(xùn)需求,沿江鎮(zhèn)成校聯(lián)合臺(tái)州學(xué)院、臺(tái)州電大、吉利技師學(xué)院、臨海市電大、市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、臨海市高級(jí)職業(yè)中學(xué)、臨海市金通職業(yè)技術(shù)學(xué)校、臨海市協(xié)成職業(yè)技術(shù)學(xué)校等,建立一支能夠適應(yīng)需求,素質(zhì)較高、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的兼職優(yōu)秀教師隊(duì)伍;建立師資培養(yǎng)機(jī)制,對(duì)教師開(kāi)展教學(xué)方法、教育技術(shù)應(yīng)用和行業(yè)知識(shí)更新培訓(xùn),鼓勵(lì)教師參與企業(yè)實(shí)踐和研究,提高其專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和教學(xué)能力。同時(shí)組建了有專(zhuān)業(yè)技術(shù)的退休老教師、高級(jí)工程師、老領(lǐng)導(dǎo)加入志愿者教師隊(duì)伍。目前,學(xué)校聘請(qǐng)的教師能滿(mǎn)足學(xué)校推出的各類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目,以滿(mǎn)足農(nóng)民多元化學(xué)習(xí)的需求,保障農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

此外,沿江鎮(zhèn)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)“共富直通車(chē)”工程領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開(kāi)協(xié)商議事會(huì)議,邀請(qǐng)市人社局、沿江鎮(zhèn)成校及各村、各重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人,就農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)方面的政策、資金、培訓(xùn)資源支持等進(jìn)行協(xié)商,確保農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)持續(xù)高質(zhì)量開(kāi)展。

(五)建立“情境”理實(shí)一體考核機(jī)制

學(xué)校建立培訓(xùn)課程成績(jī)考核與企業(yè)實(shí)踐培訓(xùn)的“情境”理實(shí)一體考核機(jī)制。以“學(xué)習(xí)成果”為量規(guī),從培訓(xùn)學(xué)習(xí)模塊的“產(chǎn)品”出發(fā),考察培訓(xùn)農(nóng)民學(xué)員所掌握的知識(shí)、運(yùn)用技能和職業(yè)素養(yǎng),參照有關(guān)部門(mén)制訂綜合職業(yè)能力等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),如依據(jù)有關(guān)部門(mén)制訂的模塑工四級(jí)水平等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),文化知識(shí)占30%,職業(yè)素養(yǎng)占10%,專(zhuān)業(yè)技能占60%進(jìn)行量化考核,采用自評(píng)、師評(píng)和師傅評(píng)等評(píng)價(jià)方式綜合評(píng)定農(nóng)民學(xué)員成績(jī),培養(yǎng)農(nóng)民學(xué)員一絲不茍、精益求精的鉆研精神。模塑工四級(jí)水平等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),見(jiàn)表1所示。

表1 模塑工綜合職業(yè)能力的四級(jí)水平等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

|

等級(jí) |

學(xué)習(xí)成果 |

知識(shí) |

技能 |

職業(yè)素養(yǎng) |

|

一級(jí) |

達(dá)到一級(jí)學(xué)習(xí)成果 |

掌握普通基本知識(shí) |

具有從事簡(jiǎn)單工作所需的基本技能 |

需在有組織的條件下以及在他人直接監(jiān)督指導(dǎo)下開(kāi)展工作或?qū)W習(xí) |

|

二級(jí) |

達(dá)到二級(jí)學(xué)習(xí)成果 |

掌握某個(gè)工作或?qū)W習(xí)領(lǐng)域的實(shí)際知識(shí) |

具有運(yùn)用重要的信息完成任務(wù)以及運(yùn)用簡(jiǎn)單的規(guī)則和工具解決常規(guī)問(wèn)題所需的基本認(rèn)知技能和實(shí)踐技能 |

需要在他人的直接指導(dǎo)下,具有一定自主性地開(kāi)展工作或?qū)W習(xí) |

|

三級(jí) |

達(dá)到三級(jí)學(xué)習(xí)成果 |

掌握某個(gè)工作或?qū)W習(xí)領(lǐng)域的事實(shí)、原理、程序性知識(shí)和一般概念 |

具有應(yīng)用基本方法、工具、材料和信息完成任務(wù)和解決問(wèn)題所需的一系列認(rèn)知和實(shí)踐技能 |

能承擔(dān)起完成某個(gè)工作或?qū)W習(xí)任務(wù)的責(zé)任;能夠根據(jù)特定的處境調(diào)整自己的行為來(lái)解決問(wèn)題 |

|

四級(jí) |

達(dá)到四級(jí)學(xué)習(xí)成果 |

掌握某個(gè)工作或?qū)W習(xí)領(lǐng)域廣泛的理論與實(shí)踐知識(shí) |

具有解決某個(gè)工作或?qū)W習(xí)領(lǐng)域各種具體問(wèn)題所需的一套認(rèn)知與實(shí)踐技能 |

能根據(jù)有關(guān)規(guī)則進(jìn)行自我管理;能監(jiān)督他人開(kāi)展常規(guī)工作,承擔(dān)對(duì)某種工作或?qū)W習(xí)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)的責(zé)任 |

農(nóng)民學(xué)員在企業(yè)實(shí)習(xí)期間,以“生產(chǎn)業(yè)績(jī)”為量規(guī),從工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績(jī)和綜合素質(zhì)等方面,如模塑工按照模塑企業(yè)初級(jí)主修師上崗等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)崗資質(zhì)認(rèn)證,評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)習(xí)工薪掛鉤,如沿江鎮(zhèn)模塑企業(yè)的模塑初級(jí)主修師分為L(zhǎng)0、L1、L2三個(gè)等級(jí),分別對(duì)應(yīng)初級(jí)主修師學(xué)徒、初級(jí)工、中級(jí)工,農(nóng)民學(xué)員經(jīng)過(guò)考核享受相應(yīng)的工資待遇。

三、項(xiàng)目成效與社會(huì)影響

經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐探索,項(xiàng)目取得了較為明顯的成效。

(一)農(nóng)民變實(shí)用型技能人才,轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)形成“沿江樣式”

為扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目,學(xué)校結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和勞動(dòng)者培訓(xùn)需求,堅(jiān)持以產(chǎn)定培、以企定培、以崗定培、以需定培的原則,增強(qiáng)培訓(xùn)對(duì)象的精準(zhǔn)性、培訓(xùn)項(xiàng)目的針對(duì)性、培訓(xùn)方式的有效性、培訓(xùn)效果的實(shí)效性,推動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)提質(zhì)增效。

僅2023年,在沿江鎮(zhèn)黨委政府的支持和幫助下,學(xué)校以服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨,以培養(yǎng)實(shí)用型技能人才為目標(biāo),利用先進(jìn)的實(shí)訓(xùn)設(shè)備設(shè)施、業(yè)務(wù)精湛的師資團(tuán)隊(duì)等資源優(yōu)勢(shì),采取實(shí)用、靈活、高效,結(jié)合線(xiàn)上線(xiàn)下、理論實(shí)踐融合的教學(xué)方式,開(kāi)展了多項(xiàng)目、多層次的職業(yè)技能培訓(xùn)工作。其中普工2750人,初級(jí)工1782人,中級(jí)工1151人,高級(jí)工101人,共計(jì)培訓(xùn)5784人。其中如電工735人,鉗工197人,注塑工427人,沖壓工368人,工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員74人,保育師125人,互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師974人,養(yǎng)老護(hù)理134人等。

學(xué)校與雙馬塑業(yè)有限公司、臨海市鑫宇礦產(chǎn)有限公司、臺(tái)州市迪翔機(jī)械有限公司、臺(tái)州市裕泰機(jī)械配件有限公司、臺(tái)州市中藍(lán)紙塑業(yè)有限公司、浙江奧煌衛(wèi)浴有限公司、臨海市皓源泵業(yè)有限公司、臺(tái)州市明泰鑄造股份有限公司、臨海市汪洋工藝品有限公司等企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展電工(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí))、鉗工(初級(jí)、中級(jí))、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員(中級(jí))等培訓(xùn)班,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)和崗位實(shí)際有針對(duì)性的制定教學(xué)計(jì)劃,通過(guò)線(xiàn)上理論學(xué)習(xí)和線(xiàn)下實(shí)操訓(xùn)練,有效提升學(xué)員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能水平,強(qiáng)化學(xué)員安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和法律意識(shí),大力弘揚(yáng)勞模精神、培育工匠精神,讓每一名學(xué)員通過(guò)培訓(xùn),充分發(fā)揮自身潛力,從農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)工人,適應(yīng)企業(yè)的用工需求,為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師培訓(xùn)班根據(jù)參訓(xùn)學(xué)員居住區(qū)域,分別在臺(tái)州市康迪紙品股份有限公司、浙江朵納家居股份有限公司、臺(tái)州市鑫邦塑業(yè)有限公司、臺(tái)州市譽(yù)都水產(chǎn)有限公司、臨海市恒源金屬科技股份有限公司、臺(tái)州市大格格蘭包裝機(jī)械有限公司等企業(yè)的校外教學(xué)基地開(kāi)展了21期培訓(xùn)班共計(jì)974人。培訓(xùn)內(nèi)容豐富多元、可操作性強(qiáng),內(nèi)容涵蓋互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)概念、傳播內(nèi)容制作基礎(chǔ)知識(shí)、短視頻拍攝和制作、主流直播平臺(tái)解讀、直播營(yíng)銷(xiāo)方式、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師必備技能、網(wǎng)絡(luò)安全等諸多模塊進(jìn)行教學(xué)和實(shí)訓(xùn),提高從業(yè)人員直播營(yíng)銷(xiāo)技能,促進(jìn)參訓(xùn)學(xué)員高質(zhì)量就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。

保育師主要面向從事和熱愛(ài)幼兒保育工作的人員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn),通過(guò)對(duì)幼兒心理、生活管理、衛(wèi)生管理、溝通技巧以及幼兒教育活動(dòng)設(shè)計(jì)等內(nèi)容進(jìn)行綜合教學(xué)和訓(xùn)練,從而提高從業(yè)者崗位技能和綜合素養(yǎng),大力推動(dòng)幼兒保育教育質(zhì)量提升。分別在沿江鎮(zhèn)中心幼兒園、沿江鎮(zhèn)長(zhǎng)甸幼兒園、杜歧幼兒園等教學(xué)基地,開(kāi)展了3期共計(jì)125人,其中97人進(jìn)入沿江本地及臨海市區(qū)與臺(tái)州三區(qū)各幼兒園、托育機(jī)構(gòu),擔(dān)任幼兒的保育工作,3名學(xué)員在臨海市保育技能大賽上獲獎(jiǎng)。

養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)開(kāi)展了4期共計(jì)134人,通過(guò)講授老年人生理心理特點(diǎn)、疾病護(hù)理及營(yíng)養(yǎng)需求,對(duì)老年人生活照料、清潔照料、基礎(chǔ)護(hù)理以及養(yǎng)老護(hù)理人員應(yīng)遵守的職業(yè)操守等方面開(kāi)展教學(xué),讓學(xué)員們?cè)趯W(xué)中做,做中學(xué),有效地提高養(yǎng)老護(hù)理從業(yè)人員的職業(yè)技能和職業(yè)品德,提高老年人生活質(zhì)量,讓“老有所養(yǎng)、老有所樂(lè)”落到實(shí)處。培育了馮青青、陳幼娥、鐘愛(ài)青等35名養(yǎng)老院業(yè)務(wù)能手,被沿江鎮(zhèn)黨委表彰。

(二)企業(yè)農(nóng)民雙向奔赴,破解農(nóng)民增收企業(yè)發(fā)展難題

學(xué)校將農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工程與沿江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃等緊密結(jié)合,主動(dòng)融入沿江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。經(jīng)職業(yè)技能培訓(xùn)后,新時(shí)代農(nóng)民逐步轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)工人,一套“農(nóng)民工向產(chǎn)業(yè)工人轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)工人向工匠人才蝶變、工匠人才反哺回饋社會(huì)”的閉環(huán)育人模式逐漸成形,打通農(nóng)民工向產(chǎn)業(yè)工人轉(zhuǎn)型的“最后一公里”,成為技能人才的“孵化基地”。現(xiàn)在,越來(lái)越多農(nóng)民憑借著技能這把“金鑰匙”融入沿江鎮(zhèn)發(fā)展大局,實(shí)現(xiàn)自身的職業(yè)發(fā)展。

1.助力穩(wěn)定就業(yè)

“小小證書(shū)作用大,既是培訓(xùn)成效的直觀體現(xiàn),更是找工作時(shí)的‘敲門(mén)磚’。”學(xué)員鄭建強(qiáng)說(shuō),2023年6月完成初級(jí)電焊工就業(yè)技能培訓(xùn)后,他曾去過(guò)人才市場(chǎng)咨詢(xún),由于沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),投出的簡(jiǎn)歷基本石沉大海。7月順利考取電焊工初級(jí)技能證書(shū)后,立即有企業(yè)向鄭建強(qiáng)表達(dá)了聘用意向。“一證在手,就業(yè)無(wú)憂(yōu)。多虧了沿江成校組織開(kāi)展的各類(lèi)職業(yè)技能培訓(xùn),讓我學(xué)到技術(shù),找工作不用愁了。”鄭建強(qiáng)說(shuō),職業(yè)技能鑒定證書(shū)含金量高,與他同期培訓(xùn)的學(xué)員考取相關(guān)資質(zhì)后,大多數(shù)都找到滿(mǎn)意且對(duì)口的工作。他說(shuō)自已現(xiàn)在臺(tái)州市裕泰機(jī)械配件有限公司上班,月薪一萬(wàn)二左右。

“這些年,沿江鎮(zhèn)勞動(dòng)者職業(yè)技能素質(zhì)持續(xù)提升,穩(wěn)定就業(yè)能力不斷增強(qiáng),就業(yè)形勢(shì)保持總體穩(wěn)定。”沿江成校校長(zhǎng)自豪地說(shuō),沿江鎮(zhèn)農(nóng)轉(zhuǎn)工人均可支配收入由2019年的5.6萬(wàn)余元增長(zhǎng)到2023年的7.9萬(wàn)余元。

2.打破職業(yè)天花板

學(xué)校根據(jù)不同的培養(yǎng)模式,從職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、崗位需求、操作技能、能力提升等方面,結(jié)合企業(yè)人才培養(yǎng)方向,定制開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)課程,使產(chǎn)業(yè)工人實(shí)現(xiàn)從單一工種到多元化工種的內(nèi)容學(xué)習(xí),實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)質(zhì)的變化。

農(nóng)民工憑借一身過(guò)硬的技能,融入了沿江鎮(zhèn)發(fā)展。21歲那年,僅有初中畢業(yè),來(lái)自江西省鷹潭市月湖區(qū)的陳智超跟著舅舅來(lái)到了沿江鎮(zhèn),參加農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn),成為一名注塑工。培訓(xùn)初期,由于陳智超缺乏操作經(jīng)驗(yàn),達(dá)不到注塑工的技能基本要求,農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)集理論學(xué)習(xí)、技能實(shí)訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)、安全體驗(yàn)、技能認(rèn)證于一體的,給了陳智超職業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。從專(zhuān)業(yè)技巧到理論結(jié)構(gòu),從現(xiàn)場(chǎng)模擬到實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用,隨著培訓(xùn)慢慢深入,陳智超注塑工藝的垂直度、平整度誤差也越來(lái)越小。現(xiàn)已成長(zhǎng)為技能高手,練就了一身過(guò)硬的技術(shù),在雙馬戶(hù)塑業(yè)有限公司開(kāi)展的職業(yè)技能比武中拔得頭籌,被大家譽(yù)為“注塑王”。面對(duì)大家的贊譽(yù),陳智超直言,“沿江成校的農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn),點(diǎn)燃了我職業(yè)發(fā)展的引擎。”

3.技能掛鉤薪酬

在沿江成校教學(xué)培訓(xùn)基地盛田機(jī)械實(shí)操培訓(xùn)室,配有手工電弧焊、氬弧焊、MAG自動(dòng)焊、熱絲TIG自動(dòng)焊、二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊等焊機(jī)30余臺(tái)。在練習(xí)工位上,是身穿白色工作服,戴著電焊面罩的學(xué)員們?cè)趯?dǎo)師“手把手”“一對(duì)一”指導(dǎo)下認(rèn)真訓(xùn)練。

“我們建立梯隊(duì)化管理機(jī)制,針對(duì)不同工種周期性地開(kāi)展核心產(chǎn)業(yè)工人、施工服務(wù)支持類(lèi)技術(shù)型工人理論基礎(chǔ)培訓(xùn)和實(shí)操技能培訓(xùn),每季度由各機(jī)械項(xiàng)目組織不同工種的產(chǎn)業(yè)工人進(jìn)行理論基礎(chǔ)和實(shí)操技能的考核評(píng)估。”焊接培訓(xùn)負(fù)責(zé)人陳其澤介紹,根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果,將員工在梯隊(duì)中進(jìn)行分布,連續(xù)兩年在第一梯隊(duì)的自有產(chǎn)業(yè)工人,可以由本人遞交管理性崗位的轉(zhuǎn)崗申請(qǐng),批準(zhǔn)后可升級(jí)為管理性崗位,享受管理性崗位福利待遇。

焊工、焊接操作工取得資格證書(shū)后,方可從事安全設(shè)備焊接活動(dòng)。通過(guò)技能考核評(píng)定,多取證多得津貼,激勵(lì)高級(jí)焊工自我提升,單人持證津貼最高可達(dá)2.36萬(wàn)元/年。目前,浙江盛田機(jī)械公司高級(jí)焊工人均年收入13.5萬(wàn)元,最高可達(dá)21.7萬(wàn)元。

由于規(guī)劃精確、定位精確,農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)項(xiàng)目得以順利實(shí)施,既緩解了本鎮(zhèn)農(nóng)民就業(yè)、企業(yè)用工難題,也助力了沿江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2019年9月開(kāi)始實(shí)施該項(xiàng)目至今,沿江成校已培訓(xùn)農(nóng)民20000人次以上,其中考取各類(lèi)工種的初級(jí)工近10000人、中級(jí)工3500余人、高級(jí)工300多人,轉(zhuǎn)移農(nóng)民就業(yè)共10000人以上。同時(shí)該項(xiàng)目又滿(mǎn)足了鄉(xiāng)村農(nóng)民終身學(xué)習(xí)需求的需要,豐富了農(nóng)民生活,提高了農(nóng)民綜合素質(zhì)。農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)展,已在企業(yè)、農(nóng)民中樹(shù)立了良好口碑,深得沿江鎮(zhèn)老百姓喜愛(ài)。

(三)轉(zhuǎn)移就業(yè)與企業(yè)發(fā)展互利雙贏,社會(huì)影響良好

近年來(lái),有關(guān)實(shí)施本項(xiàng)目的相關(guān)工作在市級(jí)以上媒體宣傳報(bào)道多次,多次在市級(jí)及以上媒體報(bào)道,涵蓋“臨海教育”公眾號(hào)、今日臨海、臨海電視臺(tái)、臺(tái)州日?qǐng)?bào)、新華網(wǎng)、中國(guó)新聞網(wǎng)、人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端等,大大提升了培訓(xùn)品牌的社會(huì)影響力。見(jiàn)表2所示。

表2 項(xiàng)目的相關(guān)工作被市級(jí)以上媒體宣傳報(bào)道統(tǒng)計(jì)表

|

刊物名稱(chēng) |

主題 |

發(fā)表時(shí)間 |

|

望潮 |

以“共富直通車(chē)”鍛造技能人才隊(duì)伍 |

2024年3月23日 |

|

新華網(wǎng) |

浙江臨海沿江:激活民企“培訓(xùn)細(xì)胞”,增強(qiáng)發(fā)展“后勁” |

2023年11月26日 |

|

新華網(wǎng) |

浙江臨海沿江:扶持員工技能培訓(xùn) 傾力服務(wù)企業(yè)發(fā)展 |

2023年6月22日 |

|

中國(guó)新聞網(wǎng) |

浙江農(nóng)村的“錢(qián)景”與前景:新興村里話(huà)“技能共富”密碼 |

2023年5月15日 |

|

人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端 |

助企開(kāi)門(mén)紅丨臨海沿江技能培訓(xùn)送上門(mén) |

2023年2月11日 |

|

今日臨海 |

沿江鎮(zhèn)成校定期組織人員助企解難題 |

2022年11月18日 |

|

臺(tái)州日?qǐng)?bào) |

沿江鎮(zhèn)新時(shí)代農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)月活動(dòng)啟動(dòng) |

2022年5月7日 |

|

臺(tái)州新亮點(diǎn) |

人才政策講解及高新技術(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)工作交流會(huì) |

2022年4月22日 |

|

掌心臨海 |

攻堅(jiān)破難抓落實(shí) 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)促發(fā)展 | 沿江鎮(zhèn):乘勢(shì)而上開(kāi)新局 凝心聚力促發(fā)展 |

2021年11月25日 |

|

臺(tái)州日?qǐng)?bào) |

沿江:解讀技能培訓(xùn)助企發(fā)展 |

2021年6月22日 |

|

掌心臨海 |

沿江鎮(zhèn):“三個(gè)一”+“信息共享” 打通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈阻梗 |

2021年3月6日 |

|

今日臨海 |

沿江鎮(zhèn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)勁頭足 |

2020年10月6日 |

|

網(wǎng)易新聞 |

全力以“復(fù)” | 浙江臨海沿江鎮(zhèn):復(fù)工復(fù)產(chǎn)出實(shí)招 多措并舉解難題 |

2020年6月1日 |

|

網(wǎng)易新聞 |

萬(wàn)鹿同行·溫暖府城 | 助力復(fù)工復(fù)產(chǎn) 沿江鎮(zhèn)成校志愿者在行動(dòng)! |

2020年2月28日 |

|

網(wǎng)易新聞 |

臨海:技能培訓(xùn)菜單服務(wù)送上門(mén) |

2020年2月18日 |

|

天目新聞 |

復(fù)工進(jìn)行時(shí)|臨海雙馬塑業(yè):要想返廠(chǎng)復(fù)工先要過(guò)這12道“技能學(xué)習(xí)關(guān)” |

2020年2月16日 |

|

臺(tái)州日?qǐng)?bào) |

沿江:成校當(dāng)起企業(yè)用工“好參謀” |

2020年2月7日 |

|

臺(tái)州日?qǐng)?bào) |

臨海:農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)需求什么 我們就培訓(xùn)什么 培訓(xùn)服務(wù)送上門(mén) |

2020年2月7日 |

其中,2020年11月,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳英武被評(píng)為“臺(tái)州市社區(qū)教育先進(jìn)個(gè)人”;2020年12月,沿江鎮(zhèn)成校被列為臨海市職業(yè)技能培訓(xùn)基地。2023年10月項(xiàng)目入選臺(tái)州市“終身學(xué)習(xí)品牌項(xiàng)目”,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳英武被推介為浙江省“扎根基層建功立業(yè)”成校校長(zhǎng)。在該項(xiàng)目帶動(dòng)下,沿江鎮(zhèn)農(nóng)村青年、大學(xué)生等群體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的氛圍空前濃郁。沿江鎮(zhèn)成校的各項(xiàng)工作在老百姓心中的影響力更大了,學(xué)校為助推沿江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。