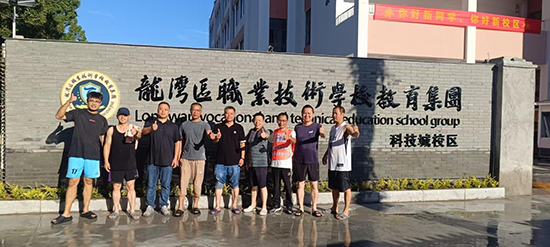

日前,龍灣區職業技術學校掀開了嶄新的一頁——科技城校區正式啟用!從晨曦初露到星夜鋪陳,有一群人始終奔走在這片嶄新的土地上。他們不是建筑工人,卻搬得動一口老缸、掃得凈每一寸地板;他們不是設計師,卻親手勾勒出校園的文化脈絡。他們是龍職教師們,用汗水和腳步詮釋什么是“見行動、見速度、見成效、見品質”的“四見精神”。

一張草圖:龍職人的“校園設計夢”

新校區的建設,不僅是磚瓦水泥的堆砌,更是一場關乎教育與文化的深情構筑。

在學校黨總支書記鄭源賀的帶領下,校長室積極配合,頂層設計不再是文件里的術語,而是融入每一次現場踱步、每一張手繪草圖中的溫度。他們強調:“我們要建的不僅是一個校區,更是一個有魂、有根、有故事的地方。”

從“龍職智谷”到“齊家公寓”,從“粒粒餐廳”到“孚匠樓”,一個個看似簡單的命名,背后是反復推敲的文化立意。他們說:“處處都要打造生動的育人場景!”。

一口老缸:眾人拾柴,傳承的不只是器物,更是精神

如果說新校區是一幅正在展開的畫卷,那么從瑤溪校區運來的那口老缸,就是畫中最具情感濃度的一筆。

這口缸,在瑤溪校區見證了龍職多年的風雨與成長。如今,它要跨越兩個校區,繼續訴說新的故事。搬運它,成了所有老師心照不宣的“儀式”。

搬運現場,行政干部們二話不說,挽起袖子一起發力,或是扶穩缸身,或是清理安置點。這里,沒有命令,沒有指派,只有默契與共識——這口缸,必須安穩落地,就像龍職的精神,必須代代相傳。缸雖重,情更重。它不再只是一口缸,而是“龍職四見精神”的象征:見行動——人人伸一把手;見速度——迅速響應齊上陣;見成效——安全運抵新家;見品質——安置得端莊穩妥。

看到這感人的場景,今年新入職的女老師嚴丹汝站上了貨車,嘴里還念叨著:“我也要出份力!”,這應該就是“龍職四見精神”的一種傳承。

一份堅守:親力親為、團隊協作的暑期答卷

從區教育局將瑤溪三小原校址劃歸到龍職使用后,副校長錢海城帶領總務一幫人忙前忙后,從宿舍樓改造到墻面的粉刷事無巨細,親力親為。

開學前夕,校長張金熙和科技城校區負責副校長徐國和帶領校區行政團隊奮戰一線。從保潔開荒、功能布局到文化打造,連續工作數十個日夜,確保新校區每一處細節盡善盡美。

不僅如此,其他校區行政力量也紛紛主動支援,攜手并肩、不分你我,彰顯了“哪里需要我們,我們就到哪里!”的優秀傳統。

他們說:“干活很‘沖動’!”“龍職人說了就做,做了就見精神,是‘龍職四見精神’的體現。”“心癢癢,內心的洪荒之力要壓不住了!”“每個崗位都很感人!”……

這就是龍職人的心聲,展現跨校區協作的大局與擔當。從一口缸到一棵樹,從一盞燈到一張桌,龍職人用協作與細致,把“新校區”變成了“我們的校園”,讓科技城校區在極短時間內煥發生機。

一道風景: 從“棕櫚大道”到“齊家公寓”,文化自己會長出聲響

校園不只要美,更要有魂。

你看,“棕櫚大道”不只是通道,更象征著學子挺拔成長的模樣;“齊家公寓”不只是宿舍,更是“修身齊家”理念的溫暖落地;“粒粒餐廳”中回蕩的是珍惜與感恩;“孚匠樓”承載的是信用與匠心的融合。

這些名字不是貼在墻上的標語,而是龍職人用文化澆灌出來的生命體。它們將在歲月中陪伴一批批學子,靜默,卻有力。(嚴丹汝)